周懷陽、劉峰:“蛟龍號”為深海科考添利器,南海計劃以“麻雀”解剖向世界貢獻中國成果

發布日期: 2017-06-14 09:19:28

(6月10日)下午,中國大洋礦產資源研究開發協會秘書長兼辦公室主任、“蛟龍號”研制總體組組長、海試現場總指揮劉峰做客文匯講堂人文解讀“四大未知疆域”(太空極地深海網絡)系列講座主講《中國:正走向深海舞臺中心》。同濟大學海洋與地球科學學院教授、第一位隨“蛟龍號”下潛的科學家周懷陽任對話嘉賓。兩位嘉賓從中國在深海領域的未來發展,面對人類共同的海底資源,中國如何發揮領跑和主導角色構建命運共同體,《海洋法公約》生效20余年,各國在深海“跑馬圈地”的戰略生態如何分布等,為講堂聽友人文解讀深海前沿科技信息。

今奉上現場對話精要,以供聽眾先睹為快,嘉賓主講將在周三的演講精華版中與大家見面。

從調查船、動力定位到“蛟龍”深潛器,大洋科考倒逼裝備升級

周懷陽:劉主任的報告是對中國深海事業的一個全面總結,作為同路人,我聽得心潮澎湃。深海資源的勘探正是“功欲善其事,必先利其器”的完美詮釋。我國在上世紀90年代初的深海勘探活動開始之時,國家連符合要求的調查船都沒有,條件很簡陋,相對比較好的調查船——向陽紅16號又在1992年發生了沉船事故。現役的大洋一號船是從俄羅斯購買的、原來用于地球物理測量、建于1986年的舊船,大洋協會買回來后、經改造服役至今,目前仍然是我國大洋科研調查的主力船。

有了船還得配置設備,在幾千米深的海底作業,要有各種各樣的測量和采樣工具,在深海海上作業時,我們的科考船又不能用拋錨將船停下。剛開始,我們的考察船連基本的動力定位都沒有配備,由于沒有動力定位,我們在深海大洋里隨波逐流、被風吹著跑,跑快跑慢、跑近跑遠取決于風和流的大小。即使在海況比較好的情況下,我們的船也會有大約0.5節的漂速,也就是一個小時大約跑900米左右;如果海況不好,風浪大一些,船的漂速可以達到一二節甚至更高,而我們采一個樣需要將采樣器下放到深海,幾個小時后才收得回來,收回來時的點,離剛開始下放采樣器的點之間已經有很遠的距離了,采樣的精準度很差。

后來,經改造裝備有了動力定位,可幾千米水深的采樣還是很困難,所以要制造深潛器,有人無人的都可以,有人的深潛器,就是大家現在知道的“蛟龍號”。

“向陽紅09”是我國自行設計、自行建造的第一艘4500噸級海洋綜合調查船(上),現役大洋1號船(下)

“蛟龍號”是上個世紀90年代在各方呼吁下,于2002年立項,經過十年時間研制、海試而成。整個歷程非常艱辛,每一步都充滿了危險與挑戰。2002年立項之初,大洋協會專門成立了一個辦公室,最早的辦公室主任就是劉峰主任。劉主任剛才在報告里給大家呈現的,我想,只是酸甜苦辣中非常少的一部分。

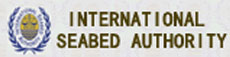

隨“蛟龍號”深潛南海,海底世界實景精彩無比,可見生物纖毛

我非常有幸,從1990年、1991年開始,跟大洋協會一起進行多金屬結核、富鈷結殼、多金屬硫化物的調查工作,期間也做了一些環境調查工作。2013年,“蛟龍號”第一次進行應用性試驗航次,是實施國家基金委的南海深部研究大計劃。南海深部計劃是國家基金委海洋基礎研究的第一個大計劃,要8年時間。第一個應用性試驗航次放在南海,因為南海是南海深部計劃的主要工作區域。

當時,我非常有幸地作為第一個深海下潛的科學家。首次應用性試驗航次也是劉主任擔當總指揮,我深潛回來時,有人還問我是否害怕,在海下是什么感受。我當時真是非常開心,一點害怕的感覺都沒有。一方面是我對“蛟龍團隊”很有信心,另一方面就是覺得機會難得,珍貴無比。潛水器可以坐三個人,一位深潛員,兩位科研人員,早上進入船艙后下潛工作了五六個小時,待上升時,只有感覺時間太短了。海底實在精彩,有再大的水族館里、再好的設備下也看不到的環境,各種各樣的生物非常漂亮,我們不僅可以通過窗口,對海底進行遠近的各種觀察,還可以將“蛟龍號”的鏡頭拉近,甚至看得到生物的纖毛,看到它們舞動的模樣。生物在海底太美了,等到我們把它們采樣到甲板上,許多都化成了一灘水,或者幾乎縮成一團不成樣子了,但是,這對我們來說依然是非常寶貴的樣品。

2013年6月18日,進入“蛟龍號”潛水器前,周懷陽揮手致意。當日,他在南海下潛,觀察冷泉區

可以說,大洋協會就是我國開展深海事業的起步,是我國目前為止進入深海領域,包括科學家進入深海領域最重要的也是比較好的一個平臺。

劉峰:在“蛟龍號”沒有進行試驗之前,誰都下不了決心建造一艘新船,這可以理解。試驗能否成功還是未知之數。所以,只能在現有船只基礎上進行改造,選了一艘30多年的老船“向陽紅09”,如果是貨船早就報廢了,現在貨船的法定壽命規定是25年,但是為了往前走我們必須這么做。周懷陽教授是我們國家比較典型的復合型科學家,他曾在國際海底管理局(ISA)會議上提出一個中國主張的環境自然基線調查計劃,并起了非常響亮的名字“NAVABA”,就是NaturalVariabilityofBaseline的縮寫。長久以來,ISA一提到周懷陽教授,就稱其為“那娃巴(NAVABA)”先生,他提的科學計劃得到了ISA的認可。

他是位極具戰略思維的科學家,目前為止已經有四五十位科研人員隨“蛟龍號”下潛,但周教授是第一個在《自然》上發表文章的科學工作者。

周懷陽教授《自然》雜志研究成果

力圖改變只有國外科學家貢獻知識的現狀,南海深度計劃意在“解剖麻雀”

劉峰:我想請教周教授,南海作為第一個試驗航次對我國太重要了,汪品先院士提出制定一個南海深部科學計劃,我們絕對支持。您能和大家普及一下,這個計劃與普通民眾的關系嗎?

周懷陽:同樣是未知疆域,極地愛斯基摩人很早就已經去過了,可是深海有多少人去過?數得過來吧。深海是地球表面人類遠未涉足的區域之一。當然,中國對深海的研究整體起步較晚,在“蛟龍號”下潛之前,我們在學校里的教學,包括我當學生的時候的學習材料,有關深海的所有圖片,與所有的知識幾乎都來自于國外科學家的貢獻,目前為止這種狀況也沒有發生根本改變。

無論是百度上的,還是教科書上的,包括所有的論文中看到的,我們人類對地球系統的理解,對地球與海水的運動、生物的分類等等知識,絕大多數都來源于國外科學家。我們要發展深海科學、知曉海洋,南海就是家門口最大的深海。汪先生提出,在南海進行國家基金委的重大計劃,就是希望能在南海像解剖麻雀一樣解剖深海。

中國海洋科學領域的奠基人汪品先院士

從骨、肉、血三個層面考察3000萬年的南海演變史

可以把南海比喻成一個小型的深海,它有它的成長歷史。通過這幾十年的工作。我國科學家已經知曉,3000萬年前的南海并不是現在的樣子,南海的骨架在1600萬年前已經停止生長,停止擴張了。而現在,南海的面積在縮小,因為它有一部分正在向菲律賓俯沖。這是指的大骨頭,正在研究的一些細節就是小骨頭。

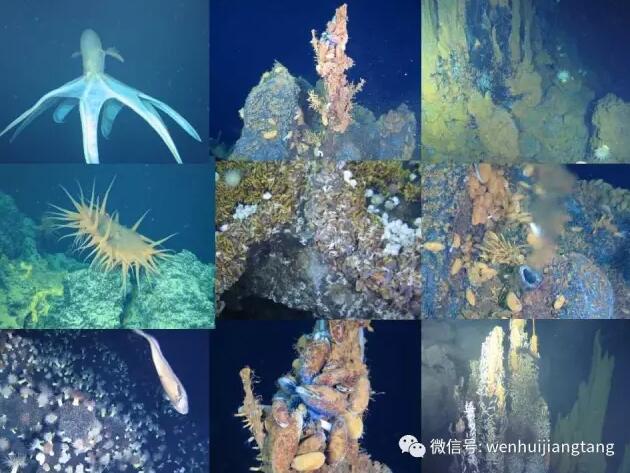

南中國海冷泉區生物照片

所謂的肉就是指沉積,是骨架(硬巖)上面的沉積物,所有的石油都在沉積里面(當然這個研究計劃并不直接針對石油)。南海最深的地方至少有十幾公里的沉積物,石油、天然氣就在沉積物中。南海沉積物最厚的地方大約有十幾公里。一層一層的沉積物記錄了整個南海的環境變化。目前的分辨率可以達到百年級別,三十幾個百萬年到現在,不僅僅只是記錄了南海的變化,因為南海的水在不同時期與太平洋印度洋有不同的通道,現在最主要的是通過巴士海峽與太平洋聯通,巴士海峽是太平洋水流進入南海最主要的通道,其他地方都已堵住,而以前的歷史并非如此。

巴士海峽是太平洋水流進入南海最主要的通道

北極南極冰蓋的變化,在南海沉積物里面都會有記錄。20個百萬年左右,南極冰蓋形成之后,冷水往下走,在太平洋的底層水主要是來自南極的水,不僅是南極的,北極來的水、經過大西洋往南邊走,和南極深水復合起來,一直朝北面進入太平洋底部,至少可以到達北緯二三十度的地方,再回到表層水,再回到北冰洋。

現在,這樣的大洋水循環大約一千多年一圈。不知各位是否看過《后天》這部電影,講述的是人類二氧化碳排放與全球變暖、大洋傳送帶有一天突然斷裂的事情。厄爾尼諾全球氣溫稍變一些,表層水溫稍變一些,不下雨的地方變成暴雨,下雨的地方則變成干旱。如果傳送帶斷開,就會像《后天》一樣。這是藝術家依據科學事實發揮想象編寫的一部電影。

我們許多人研究歷史,為什么要研究歷史?為了預測將來,地質上也是如此,科學家希望通過歷史研究了解地球系統的規律。

電影《后天》劇照,大洋傳送帶有一天突然斷裂,厄爾尼諾全球氣溫稍變一些,表層水溫稍變一些,不下雨的地方變成暴雨。

深潛器的優點是定位準確、地形圖精確度高

第三部分是血,就是剛才看到的南海的海底生物與海底的各種各樣的流體。熱液、冷泉活動的海底一般只有100-200米左右的范圍,只有用深潛器才能準確到那個位置上去。因為船即使有動力定位,纜繩放入海底一路晃蕩,船上放下去一個裝有攝像頭的電子抓斗,到離海底差不多四五米才能看見物品采樣,可絞車放下去之后,可能要采的樣本因為船在動,就錯過了。采樣器觸底時會使沉積物翻騰起來,就什么也看不見了。船慢慢行使,沉積物慢慢沉下去,等到能看清楚的時候,原本的采樣區域已經路過了,而深潛器就能解決這些問題。

“蛟龍號”在7000米海底沉積物取樣

劉峰:“蛟龍號”這次在馬里亞納海溝六千米的海底回收一個去年沒有時間回收的取樣器,你可以想象下,在六千米的海底那么復雜的環境下,“蛟龍號”能夠非常精準的找到這個取樣器,是不是像大海撈針!

周懷陽:有了潛器真的不一樣,不論是有人的還是無人的,有纜還是無纜。潛器的好處在哪里?第一是定位優勢。船舶定位確實困難,知道位置后,即便放個照相機下水去看看,船就已經漂掉了,需要動力定位定住。第二是地形圖的精確度。Googleearth上的海底地形圖是衛星重力測的地圖,在海面上船測的地形圖,是目前大家一般能用的最好的地形圖,依靠聲波來回的時間計算距離,回程時間越短則距離越近。理論上的精度為0.5%,實際上是1%,一棟30米高的樓,放在3000米的海底,地形圖是測不出來的。

蛟龍有關南海的應用性試驗是第一步,我們還去了西南印度洋,去了馬里亞納海溝,就是太平洋板塊邊緣消失的地方。但是板塊到底是怎么消失的,大洋板塊是如何俯沖的還不清楚。設想一塊石頭擠到另一塊石頭下面去,里面有水,水要被擠出來,上面各種各樣生物會利用這些擠出來的流體,還有水巖相互作用,等等這些都是我們要研究的問題。日本地震、海嘯,都是板塊俯沖的結果,但其中有些細節到現在都還不清楚。西南印度洋洋中脊還是西北印度洋洋中脊,都是板塊擴張的地方,這里不僅有熱液活動,還有各種巖石形成過程,還有原本認為是地幔的石頭跑到了海底地表。

只有有了利器,我們才有對深海進行探索的機會,特別是對中國科學家而言,否則我們都得尋找國際合作,處處受他國限制。所以,我希望,在未來,經過幾十年甚至幾代人的努力,在給大家分享深海知識的時候,能夠有越來越多的是通過我們的調查研究獲得的發現,是我們研究得出的成果,這應該是中國科學家的追求。

“蛟龍號”在7000米海底拍攝:7000米海底具刺海參(左)7000米海底獅子頭魚(右)

按2030年中國是世界強國的預期,深海需要有領先戰略和實踐

周懷陽:我們有了自主研發的“蛟龍”深潛器,有了世界第一深潛記錄,很值得驕傲。不過,也應該看到,美國的深潛器“阿爾文”號一年能深潛上百次,在深海領域,有些技術我們領跑了,但跟跑、并跑的還不少,劉主任參與“十三五”規劃,可否給我們具體介紹一下?

劉峰:深海在全世界范圍來講,沒有任何一個國家處于絕對優勢,有可能在某一方面比別人走在前面一些,有些方面別人走在你前面一些,我認為目前我國能夠領先的領域是極其有限的。主要原因是我們認識深海,走向深海的時間還是比較短。另外,與國民對海洋的認識,即所謂的海洋意識薄弱也有關系。

多少年來,我們沒有深海海洋的意識,教科書上只說了960萬平方公里國土,從來沒有300萬平方公里的專屬經濟區,以及它所能帶來的戰略和安全前景。我認為這是根本所在,如果大家通過持續努力,中國在深海研究方面走到世界前列,就是一個積極的目標,像周教授這樣的海洋科學家通過小領域的突破就可能形成一定的優勢,如果說形成絕對的優勢就需要長時間和幾代人的不懈努力。

南中國海熱液硫化物區生物照片

周懷陽:可以自豪地說,對南海研究,目前中國科學家是占領先地位的。因為它離家門口比較近。國家現在越來越重視城市生態,未來應該會有關于科學、生態領域的探索,能夠舉全國之力進行生態保護,那時我們再來看深海事業在全球的坐標一定是鼓舞人心的。

劉峰:深海對于中國人來說是一個機遇,因為各國的認識并無懸殊。當前,我們在ISA發言的權重很大,我覺得是因為這些年我們在深海領域有了突飛猛進的發展。

為什么我們提出到2030年率先建立深海強國,以此帶動海洋強國的建設,因為我們對2030年的期待是——中國是一個世界強國。今天中國科學家提出在深淵科學領域進行研究,在雅浦海溝、在馬里亞納海溝,我們做了別人沒有做過的研究,話語權自然就舉足輕重了。

(整編:李念、金夢)

精彩瞬間

劉峰在主講中指出:中國已經走向深海舞臺的中央,首先體現在我國提出的“立足太平洋,開拓印度洋,挺進大西洋”的三大洋戰略格局已經初步形成。

對話環節,周懷陽提出要通過對南海的研究貢獻中國科學家的力量。

現場聽眾觀看文匯講堂工作室制作的配音PPT《劉峰:與“七龍”同潛深海》。七龍:蛟龍(載人潛水器)、潛龍(無人無纜自治潛水器)、海龍(無人纜控潛水器)、鯤龍(深海采礦系統)、深龍(海底深鉆系統)、云龍(深海數據云計算系統)、龍宮(水面支持系統)

講座前,現場聽眾掃碼進入微信上的深海互動群,進行交流。

講堂負責人李念與嘉賓合影